Waldemar Cordeiro | Cem anos de Waldemar Cordeiro

Sinal supercodificado: considerações sobre Waldemar Cordeiro

O corpus de imagens algorítmicas produzido por Waldemar Cordeiro (1925–1973) no final da década de 1960 e início da década de 1970 constitui um dos conjuntos mais significativos da arte por computador, criado em estreito diálogo com a abordagem teórica que surgiu junto às primeiras manifestações da tecnologia digital: a estética informacional. No entanto, esses textos visuais hermeneuticamente ricos também evocam temas políticos e uma forma de engajamento crítico com a mídia de massa que os distingue de outras obras guiadas pelos princípios da estética informacional, particularmente das experiências mais abstratas e generativas que dominaram as cenas contemporâneas na Europa e na América do Norte.

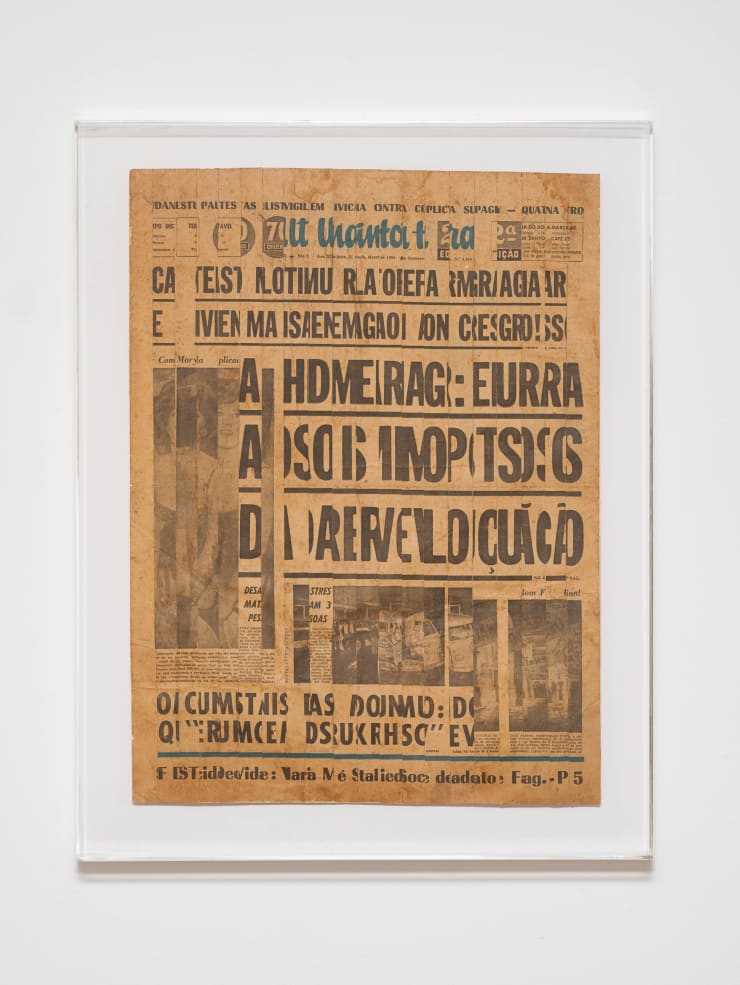

Criadas com um computador IBM 360, as imagens algorítmicas de Cordeiro são fotografias tratadas por meio de um processo de quantificação, que permite, em seguida, alterações de tamanho, contraste e contorno. Os árduos e semi-automatizados procedimentos da computação inicial são, assim, mobilizados para tratar imagens carregadas de dimensões humanas, sociais, políticas e emocionais. Em conjunto, esse repertório ecoou conflitos do pós-guerra, episódios da história do Brasil, afetos e críticas sobre o panorama social. Tradicionalmente retratada como uma ameaça à arte — atividade comumente definida como refúgio da autenticidade e dos valores humanos —, a lógica fria do computador torna-se aqui um veículo para a expressão de emoções humanas diante de preocupações eminentemente humanas.

A Mulher que Não É B.B. (1971) é, possivelmente, a obra mais marcante e enigmática de todo o conjunto. Como o título sugere, trata-se precisamente não de uma imagem de Brigitte Bardot, mas sim de uma renderização digital de uma fotografia de imprensa recortada, realizada durante a Guerra do Vietnã, que mostra o rosto de uma jovem vietnamita que, no registro original, segura uma criança nos braços. Essa escolha torna-se ainda mais surpreendente diante da oposição de Cordeiro tanto ao naturalismo quanto ao subjetivismo na arte. Assim como escreve Rachel Price: “Justo quando os algoritmos de computador prometiam remover a subjetividade da representação, o fator humano retornou à obra de Cordeiro.” Para compreender essa tensão subjacente, pode-se sugerir pelo menos duas interpretações possíveis para A Mulher que Não É B.B.:

1 - Cordeiro compensou a frieza do computador e a despolitização das ciências da computação em um momento em que a maior parte da arte gerada por máquinas nos Estados Unidos e na Europa, sob a bandeira da estética informacional, se resumia a pouco mais do que jogos de permutação, distantes das questões políticas. Tal interpretação está de acordo com o que o físico Giorgio Moscati, parceiro de Cordeiro em suas explorações tecnológicas, observou, e também pode ser vista como emblemática dentre os diversos esforços contemporâneos de traçar um caminho alternativo, distintamente sul-americano, na arte contemporânea. Ao optar por não retratar B.B., Cordeiro buscou introduzir conteúdo político em uma forma de arte em desenvolvimento (a arte por computador) que, por meio de seu arcabouço teórico (a estética informacional), estava desprovida dele.

2 - Cordeiro criticava a manipulação dos afetos pela mídia de massa. Nesse contexto, a arte por computador torna-se um veículo para desafiar a indústria cultural e uma economia midiática baseada na repetição incessante, explorando emoções fáceis e imagens reluzentes como a de Brigitte Bardot, presente apenas por meio de suas “iniciais B.B.”. Uma variação dessa interpretação sugeriria interpretar A Mulher que Não É B.B. como um comentário sobre a natureza construída do sentimento coletivo — e, por extensão, sobre como os meios digitais estão prestes a se tornar os principais arquitetos da própria realidade. Sob essa perspectiva, a imagem poderia estar dizendo: “conheço a Guerra do Vietnã apenas por fotografias de imprensa e narrativas midiáticas” ou, de forma mais abstrata, “percebo o mundo apenas por camadas de representação mediada”. Tal interpretação nos convida a questionar se a verdadeira empatia pela mulher retratada é sequer possível, e a interrogar o valor político das imagens na nascente era da reprodução digital.

Ambas as interpretações destacam duas dimensões distintas da significância crítica da obra. A primeira é informacional, envolvendo-se principalmente com o contexto da arte por computador e as possibilidades formais das imagens computacionais e algorítmicas. Ela aborda um princípio central da estética informacional: a recusa em se engajar com o conteúdo da obra, sua significação. A segunda leitura é semiótica, deslocando o foco da natureza formal das imagens digitais para as formas pelas quais as imagens geram significado e reforçam ou subvertem a ideologia. Essa abordagem remete ao método de análise de imagens forjado pelos grandes nomes da semiótica: os ensaios de Roland Barthes sobre mitologia (Bardot não seria um mito por excelência?), seu estudo aprofundado sobre a pop art, e as reflexões de Michel Foucault sobre a lacuna entre texto e imagem em Magritte.

Nem a explicação informacional nem a semiótica, isoladamente, esgotam as possibilidades de A Mulher que Não É B.B.. As duas leituras são, fundamentalmente, inseparáveis. Estou convencido de que essa combinação foi exatamente a intenção de Cordeiro e que a obra deve ser lida à luz de dois discursos teóricos — sobre novas tecnologias e sobre imagem — que, na época, eram raramente articulados conjuntamente. Isso não foi coincidência: Cordeiro conhecia pessoalmente alguns dos protagonistas dessas discussões teóricas, envolveu-se de perto com o pensamento crítico de seu tempo e contribuiu para os debates por mérito próprio, tanto por meio de sua arte, quanto de seus escritos.

A Mulher que Não É B.B. só se torna plenamente legível quando a imagem é vista em relação a outra, ausente: a de Brigitte Bardot. Não qualquer retrato de Bardot, porém, mas aquele que circulava na época e que Cordeiro conhecia bem. Nos escritos de Abraham Moles, o teórico de referência da estética informacional, aprendemos que o retrato digitalizado de Bardot era uma imagem padrão na computação inicial: “os encantos da heroína da feminilidade [circulavam] de centro em centro como um monte de cartões perfurados.” Estou convencido de que Cordeiro fazia referência, implicitamente, a essa imagem de referência. Mais uma vez, isso poderia convidar a uma leitura da obra como crítica à despolitização da cultura computacional: ao contrário de muitos de seus contemporâneos, que reproduziam a imagem glamourosa de Bardot, Cordeiro optou por mostrar o rosto sombrio de uma mulher vietnamita, evidenciando a cegueira da cultura computacional inicial diante das turbulências políticas de seu tempo.

Também aprendemos com Abraham Moles que a imagem digitalizada de Bardot foi usada nos primeiros experimentos em computação para ilustrar “a completa independência entre a unidade elementar da percepção (neste caso, caracteres tipográficos) e a forma geral que dela pode resultar.” Representar Bardot com caracteres de computador serviu como demonstração de como as imagens digitais são compostas, do que Moles chama de partes “atômicas” (bits, pixels, caracteres); que essas partes, por elas mesmas, não transmitem a natureza estética (erotismo) do modelo representado; e ainda assim, que sua combinação pode construir uma imagem de beleza. Aqui encontramos uma variante de uma das crenças centrais da estética informacional: os caracteres de computador são estruturas a partir das quais uma mensagem estética — uma beleza natural ou artefactual — é construída; a arte, entendida como o reino da beleza, pode ser programada e representada por meio da linguagem do computador.

Compreender esse aspecto de A Mulher que Não É B.B. envolve reconstruir o sentido de novidade que a descoberta da estrutura “atômica” da imagem representou para Cordeiro e Moles. Esse novo método abriu a possibilidade para uma compreensão estrutural do significante. Marcas, caracteres e letras deixaram de ser vistos como cascas vazias e passaram a ser considerados como compostos de múltiplos níveis, organizados de acordo com uma “arquitetura informacional” que poderia ser analisada em detalhe. Para Cordeiro, um artista formado na arte concreta e profundamente informado sobre a teoria da forma (Gestalt), que postula que a percepção é o reconhecimento de uma estrutura unificada e objetiva, essa mudança em direção à infraestrutura foi nada menos que revolucionária. Isso explica não apenas sua guinada para a arte por computador, como também sugere que sua imagem algorítmica funciona como um texto visual que, assim como muitos pensadores da época, questionava a validade da teoria da Gestalt na era digital. Se existe algo como forma pura e objetiva, por que, então, uma imagem digitalizada de B.B. não é a mesma que uma fotografia de B.B. em si? Enquanto a teoria da Gestalt continua importante para compreender a coerência perceptual, a estética informacional introduziu uma nova estratificação. Nesse sentido, a imagem de B.B. é precisamente o que Moles descreveu como um “supersinal”: um composto de caracteres numéricos que, quando combinados, constituem seus lábios, olhos e cabelos — elementos que, juntos, constroem a figura de B.B.

Até aqui, deliberadamente deixei de lado o fato de que A Mulher que Não É B.B. não é, de forma bastante explícita, uma imagem de B.B. Bardot está conspicuamente ausente, e é dessa ausência que emerge a ironia política abrasiva da obra. A mulher vietnamita chorando funciona como um “supersinal” por si só: uma sobreposição de símbolos elementares, distribuídos aleatoriamente, que alteram a aparência facial da mulher. Essa alteração é a intervenção artística mais visível de Cordeiro. Pode ser lida como a destruição provocada pela guerra, que, no início da década de 1970, era inseparável da computação — o próprio computador nasceu de pesquisas em tempos de guerra, e a confluência entre ciência da computação e complexo militar-industrial era frequentemente denunciada durante os protestos contra a Guerra do Vietnã. Uma análise informacional da arquitetura multicamadas do supersinal reforça essa leitura; não apenas porque os caracteres alfanuméricos constroem coletivamente a gestalt de uma vítima vietnamita da guerra, mas também porque, entre eles, os “X” contribuem com uma negação metafórica que evoca a devastação da guerra, o apagamento desumanizante de suas vítimas e o fato trágico de que essa mulher jamais poderia ser Brigitte Bardot — estando, portanto, destinada a sofrer atrocidades em vez de alcançar fama glamourosa.

Ao criar imagens algorítmicas carregadas de conteúdo político, Cordeiro não abandonou a estética informacional para favorecer a semiótica. A estética informacional reconhecia seu status como uma abordagem “de baixo para cima” e não pretendia lidar com o significado, que, como Moles observou, “depende de um conjunto de convenções que são, a priori, tanto para receptor quanto para transmissor.” O que a estética informacional não abordava (nem reivindicava abordar) eram as chamadas por Cordeiro de “variáveis culturais”, ou o que Umberto Eco — cuja teoria informacional da “obra aberta” Cordeiro explicitamente referenciou no título de uma pintura de 1963 — chamava de “ponto de vista psicológico”. Isso inclui os elementos culturais e fatores contextuais que precedem o entendimento de uma obra concebida como ato comunicativo: as dimensões políticas, sociais e ideológicas. A estética informacional concentrava-se nas dimensões estruturais do signo — elementos que, ao contrário do significado, se prestam à formalização e ao controle. Essa postura pragmática de forma alguma torna a estética informacional apolítica. Seus defensores reconheciam um fato básico de que os melhores semióticos tendem a ignorar em sua leitura de imagens: não é possível prever o efeito ideológico de uma obra nem atribuir a ela um único significado político definitivo. A complexa arquitetura do signo impede qualquer leitura unidimensional. Mesmo que um artista incorpore uma mensagem clara contra a guerra em uma obra, apoiadores fervorosos do conflito no Vietnã ainda a defenderiam — assim como eleitores de hoje, alimentados por notícias falsas, se apegam a suas crenças.

O status mitológico de Brigitte Bardot, as atrocidades da Guerra do Vietnã, o sofrimento eterno que ela causou: todos esses são significados que emergem das operações semióticas desencadeadas pela obscena conflação da imagem da guerra com a imagem ausente de um símbolo sexual a que somos convidados a imaginar. Ainda assim, esses não são os únicos significados que Cordeiro pretendia comunicar em A Mulher que Não É B.B.. A obra também comenta a imagem ausente do retrato digitalizado de Bardot, uma imagem algorítmica fundamental que reduziu os “encantos da heroína da feminilidade” a um monte de cartões perfurados. Ela busca ainda demonstrar como a infraestrutura em camadas do supersinal sustenta os significados complexos das imagens e, mais amplamente, quão sofisticado é, de fato, o ato de interpretar uma imagem. A Mulher que Não É B.B. não é, portanto, apenas uma demonstração semiótica nem apenas a práxis da estética informacional. É, na verdade, tanto um signo supercodificado que revela a complexidade das imagens no alvorecer da era digital, quanto participa dos ricos debates sobre como as imagens produzem significado, suscitando, por meio da experimentação, questões situadas na interseção entre estética, teoria da imagem, mídia de massa e tecnologia, que só se cristalizaram ao longo do século XX.

Pierre J. Pernuit